タイの大手食品企業CPF社は、鶏卵生産施設で発生する鶏糞をバイオガスに転換し、電力の100%自給を達成しました。この取り組みは、単なる廃棄物処理やエネルギー創出に留まらず、地域社会をも巻き込んだ循環型経済(サーキュラーエコノミー)の優れた実践例として、日本の製造業にも多くの示唆を与えます。

はじめに

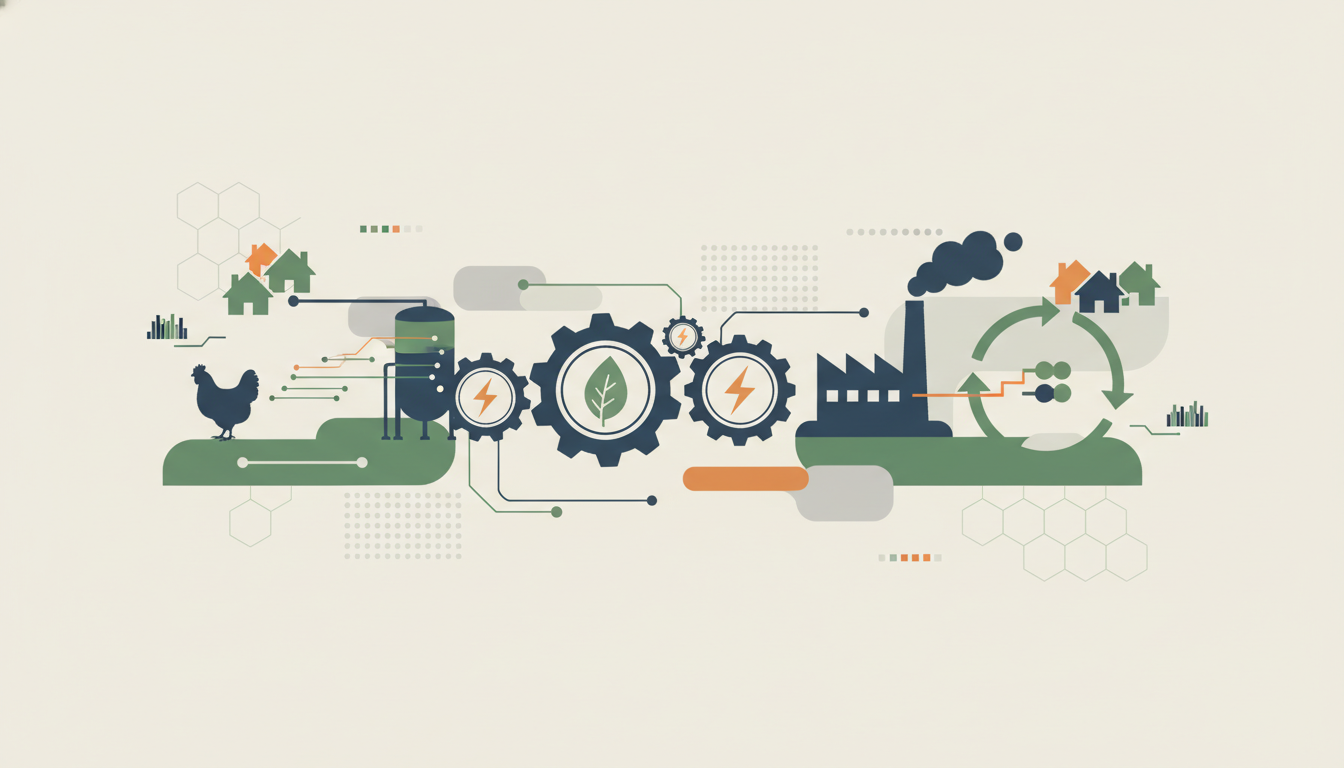

製造業の現場において、廃棄物の処理コスト、高騰するエネルギー価格、そして環境負荷の低減は、避けては通れない経営課題です。これらは時にトレードオフの関係にあると考えられがちですが、廃棄物を資源と捉え、エネルギーを自給する「循環型」の生産モデルを構築することで、これらの課題を同時に解決する道筋が見えてきます。本稿では、タイの食品大手Charoen Pokphand Foods(CPF)社が鶏卵生産拠点で実現した先進的な事例をもとに、その仕組みと日本の製造業が学ぶべき点について解説します。

CPF社が実現した「廃棄物ゼロ」の生産拠点

CPF社は、タイ南部ソンクラー県にある大規模な鶏卵生産施設「Wang Somboon」において、画期的な取り組みを実践しています。この施設では、飼育する約70万羽の採卵鶏から毎日排出される鶏糞を、廃棄物ではなく貴重なエネルギー資源として活用しています。具体的には、鶏糞を嫌気性発酵槽に投入し、微生物の働きによってメタンを主成分とするバイオガスを生成します。そして、このバイオガスを燃料として発電機を稼働させ、施設で必要となる電力を100%賄っているのです。

このバイオガス発電プロジェクトにより、同施設は年間約4,000トンの温室効果ガス(CO2換算)排出量を削減することに成功しました。これは、単に環境規制に対応するという受動的な姿勢ではなく、事業活動の中から積極的に環境価値を創出する能動的なアプローチであり、注目に値します。

エネルギー生産にとどまらない、循環型モデルの価値

この取り組みの優れた点は、エネルギーの自給自足だけに留まらないことです。CPF社のモデルは、地域社会を巻き込んだ、より大きな循環の輪を形成しています。バイオガスを生成した後に残る発酵消化液は、栄養分が豊富で高品質な液体肥料となります。同社はこれを近隣の農家に提供し、農家は化学肥料の使用を減らしながら作物を育てることができます。つまり、工場の廃棄物がエネルギーを生み、その副産物が地域の農業に貢献するという、理想的なサーキュラーエコノミーが実現されているのです。

これは、従来「コストセンター」と見なされてきた廃棄物処理のプロセスを、「プロフィットセンター」あるいは「バリューセンター」へと転換する試みと捉えることができます。廃棄物処理コストを削減すると同時に、エネルギーコストの変動リスクを回避し、さらには地域貢献による企業価値の向上にも繋がっています。

日本の製造業への示唆

CPF社の事例は、養鶏業という特定の業種に限定されるものではなく、日本の多くの製造業にとって重要な示唆を含んでいます。以下に要点を整理します。

1. 廃棄物・副産物の「資源」としての再評価

自社の製造プロセスから排出される廃棄物や副産物、排水などを、改めて「資源」として見直す視点が重要です。食品工場から出る食品残渣、木材加工業の端材、化学工場の排熱など、これまで処理コストをかけて捨てていたものが、バイオマス発電や熱回収などの技術を活用することで、エネルギー源や有価物に変わる可能性があります。

2. エネルギー自給による経営の安定化

再生可能エネルギーの導入は、環境貢献という側面だけでなく、エネルギー価格の変動リスクから自社を守るための有効な経営戦略です。特に、自社の廃棄物を燃料とするモデルは、燃料調達の安定性も確保できるため、長期的な事業継続計画(BCP)の観点からも非常に有効と言えるでしょう。

3. 地域社会との連携による付加価値創出

自社工場だけで完結するのではなく、CPF社の肥料提供のように、近隣の他産業や地域社会と連携することで、新たな価値が生まれる可能性があります。例えば、工場の排熱を近隣の農業ハウスに供給する、副産物を地域の建材メーカーに提供するなど、地域全体での資源循環を構想することが、企業の社会的価値を高めることに繋がります。

CPF社の取り組みは、技術的な実現可能性だけでなく、事業としての経済合理性と社会貢献を高いレベルで両立させた好例です。自社の事業内容や立地条件に合わせて、こうした循環型モデルをいかに構築できるか。それが、これからの製造業の競争力を左右する一つの鍵となるでしょう。

コメント