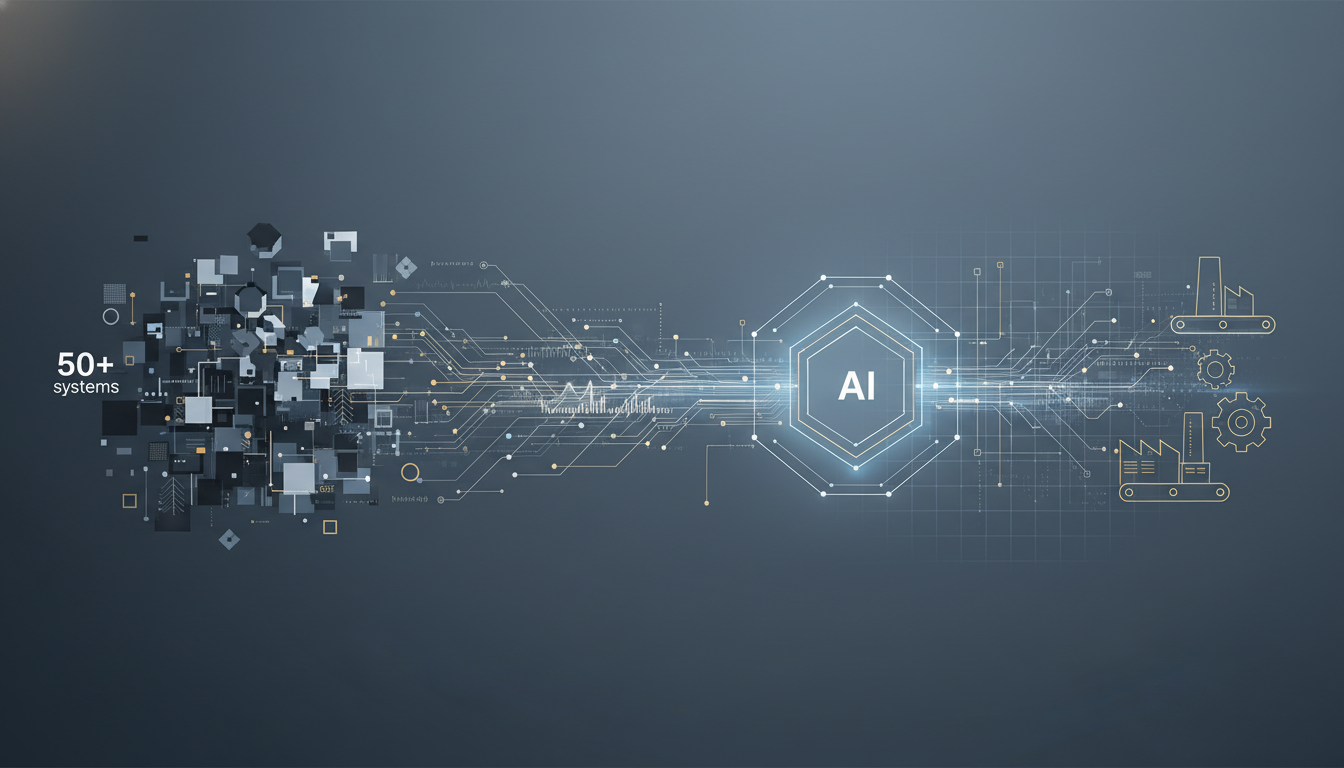

海外において、50以上もの乱立した業務システムを統合し、AI活用が可能な製造基盤を構築する事例が報じられました。この動きは、多くの日本企業が抱えるデータのサイロ化という課題を乗り越え、次世代のモノづくりへ移行するための重要な示唆を与えてくれます。

背景:多くの工場が抱える「データのサイロ化」という課題

生産管理(MES)、品質管理(QMS)、設備保全(CMMS)、そして基幹業務システム(ERP)など、今日の製造現場では数多くの情報システムが稼働しています。これらのシステムは、それぞれの目的のために最適化されて導入された結果、部門ごと、工程ごとにデータが分断され、互いに連携していない「サイロ化」に陥っているケースが少なくありません。これは、長年にわたり改善を積み重ねてきた日本の多くの工場においても、共通の課題と言えるでしょう。

データがサイロ化している状態では、工場全体を俯瞰した分析や、部門を横断した迅速な意思決定が困難になります。例えば、ある製品の品質不良が発生した際に、その原因が特定の製造設備の稼働状況にあるのか、あるいは特定の材料ロットに起因するのかを特定しようとしても、品質データと設備データ、購買データが別々のシステムで管理されていては、迅速な原因究明は望めません。

システム統合の目的:AI活用を前提とした「AI-Ready」な基盤

今回の事例が示す「50以上のシステム統合」という取り組みの核心は、単なるITインフラの刷新ではありません。その先にある「AI-Ready」、つまりAIを本格的に活用できる状態を整えることにあります。予知保全、品質予測、生産計画の自動最適化など、AIが製造業にもたらす価値は大きいですが、その能力を最大限に引き出すには、質の高い、統合されたデータが不可欠です。

AIモデルは、様々な要因の相関関係を学習することで精度を高めます。生産実績、品質検査結果、設備センサーのログ、作業員のスキル情報といった多岐にわたるデータを統合し、一元的にアクセスできる基盤があって初めて、AIは真価を発揮します。個別のシステムに散在したデータをつぎはぎで利用するだけでは、部分的な改善に留まってしまうのです。

統合されたデータ基盤がもたらす価値

システム統合によって構築されたデータ基盤は、AI活用以外にも、工場運営に多くの具体的な価値をもたらします。まず、経営層や工場長は、工場全体のパフォーマンスをリアルタイムかつ多角的に可視化できるようになり、データに基づいた的確な経営判断が可能になります。また、これまで部門間で分断されていた情報が共有されることで、設計、生産技術、製造、品質保証といった各部門の連携が円滑になり、開発リードタイムの短縮や問題解決の迅速化につながります。

さらに、こうした統合データ基盤は、将来的にデジタルツインや、より高度なサプライチェーン管理システムなどを導入する際の土台ともなります。目先の課題解決だけでなく、持続的な競争力を維持するための拡張性を持つ、いわば製造業のDXにおける「背骨(バックボーン)」を構築する取り組みと捉えることができます。

日本の製造業への示唆

この事例から、日本の製造業が学ぶべき点は多岐にわたります。以下に、実務的な示唆を整理します。

1. 自社のデータ資産の現状把握:

まずは、自社の工場内にどのようなシステムが存在し、データがどのように分断されているか、その現状を正確に把握することが第一歩です。目的の不明なExcel管理や、担当者しか分からないような属人化したシステムも洗い出す必要があります。

2. 「何のためか」という目的の明確化:

システム統合は手段であり、目的ではありません。「歩留まりを3%向上させる」「予知保全によって突発的な設備停止をゼロにする」といった、具体的で測定可能な目標を設定することが重要です。目的が明確であれば、どのシステムから優先的に統合すべきか、どのようなデータが必要か、といった議論が具体的になります。

3. スモールスタートと段階的な展開:

50以上のシステムを一気に統合するのは、現実的ではありません。まずは特定の生産ラインや、最も課題の大きい工程を対象に、関連する2〜3のシステムを連携させるなど、スモールスタートで成功体験を積むことが有効です。例えば、品質データと設備稼働データを連携させ、不良原因の分析精度を高めるといった取り組みから始めるのが現実的でしょう。

4. データガバナンスの確立:

データを統合する際には、データの所有者、アクセス権限、品質維持の責任などを定めたルール、すなわちデータガバナンスの確立が不可欠です。誰でも自由にデータを書き換えられる状態では、データの信頼性が損なわれ、せっかくの基盤が機能しなくなってしまいます。データの標準化やマスターデータ管理も、併せて検討すべき重要なテーマです。

今回の事例は、データ活用の重要性が叫ばれる中で、多くの企業が直面する課題への一つの回答を示しています。自社の状況と照らし合わせ、将来のモノづくりを見据えたデータ基盤のあり方を構想する上で、非常に参考になる動きと言えるでしょう。

コメント